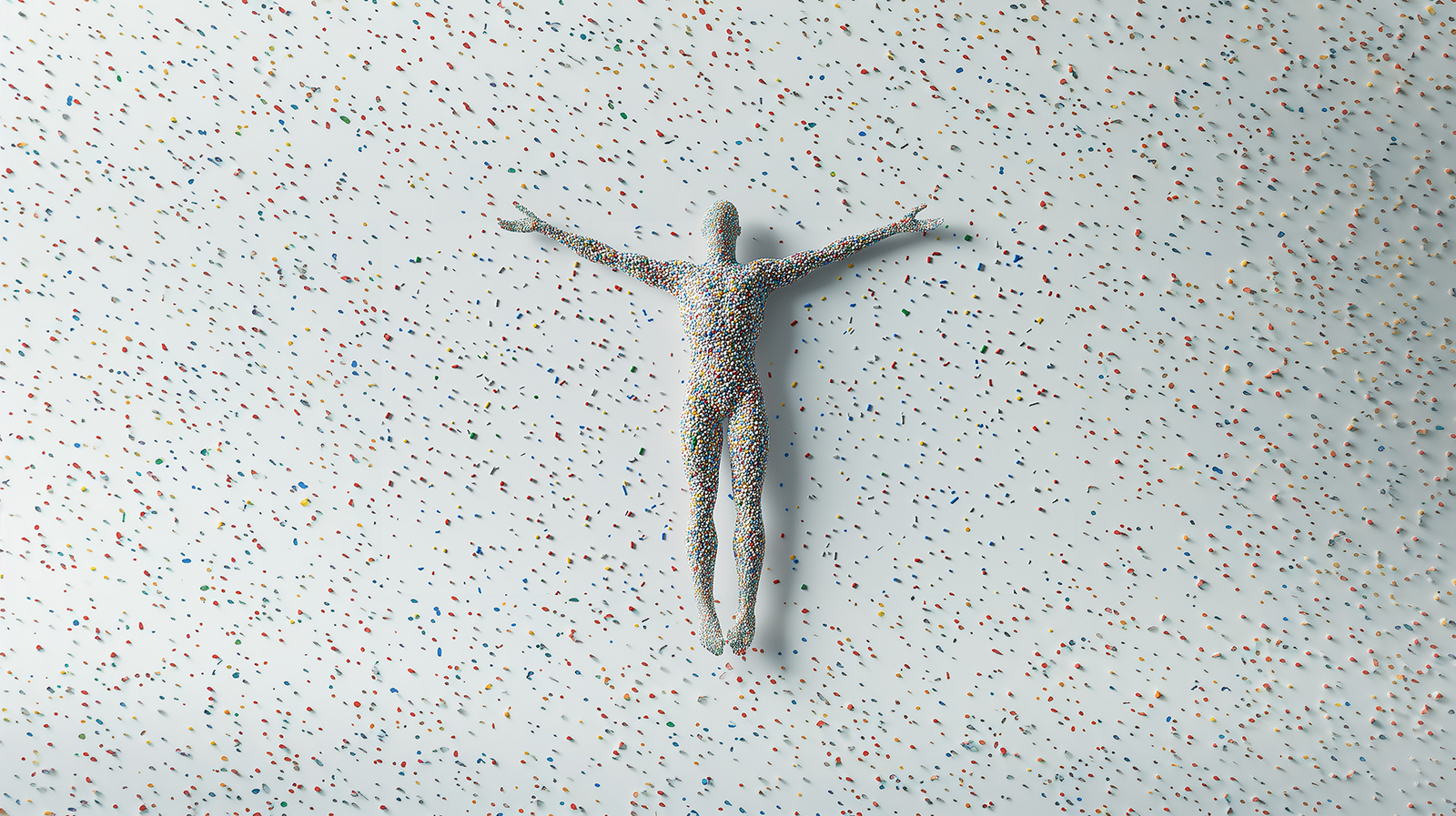

マイクロプラスチック問題は、海の汚染だけでなく、私たちの身近な環境や健康にも関わる深刻な課題です。

この記事では、マイクロプラスチックの種類やその影響を分かりやすく解説し、企業や私たち一人ひとりが今日からできる具体的な対策をご紹介します。

マイクロプラスチックとは?

私たちの身の回りにあるプラスチック製品は、非常に便利で豊かな生活を支えています。しかし、そのプラスチックが劣化したり適切に処分されなかったことで、5mm以下の微細なプラスチック片になったものを「マイクロプラスチック」と呼びます。

マイクロプラスチックは、その生成過程によって「一次マイクロプラスチック」と「二次マイクロプラスチック」の二つに大きく分類され、これらは海や陸上、さらには大気中にも存在し、生態系や人体への影響が懸念されている世界的な環境問題の一つです。

一次マイクロプラスチック

一次マイクロプラスチックとは、製品の製造段階から意図的に、あるいは副産物として微細な粒子の状態で生産されるプラスチックのことを指します。

これらは、その小ささゆえに下水処理施設での除去が難しく、そのまま河川を通じて海へと流出してしまうケースがあります。主に以下のような種類があります。

マイクロビーズ

主に洗顔料、歯磨き粉、ボディスクラブといったパーソナルケア製品に含まれる非常に小さなプラスチック粒子です。

肌の古い角質を取り除くためのスクラブ剤や歯を磨く際の研磨剤として利用されてきました。

しかし、使用後に洗い流されると、その小ささから下水処理施設のフィルターをすり抜け、そのまま水環境へと排出されてしまうことが問題視されています。日本では、2016年以降、各メーカーが自主的に使用を廃止する動きが広がっています。

プラスチックペレット

プラスチック製品を製造する際の原料となる、米粒大の小さな粒状のプラスチックのことです。

これらは、工場で製品へと加工される過程や、輸送中や保管中にこぼれ落ちたり、工場排水に混入したりすることで環境中に流出することがあります。

海洋に流出したペレットは、鳥や魚が餌と間違えて摂取してしまうケースが報告されており、海洋生態系への影響が懸念されています。

繊維くず(マイクロファイバー)

繊維くず、中でもマイクロファイバーは、ポリエステルやアクリルなどの合成繊維でできた衣類を洗濯する際に発生する、微細な繊維状のプラスチックです。

洗濯のたびに衣類から数百万本ものマイクロファイバーが剥がれ落ち、洗濯排水とともに環境中へと排出されることがわかっています。

これらの繊維は非常に細かいため、下水処理施設で完全に除去することが難しく、河川や海に流れ出て、海洋生物の体内から発見される事例も増えています。

二次マイクロプラスチック

二次マイクロプラスチックは、私たちの身の回りにある大きなプラスチック製品が、紫外線や波、風化、摩擦などによって物理的・化学的に劣化し、細かく砕かれることで生成されるプラスチック粒子です。

これらはプラスチックごみが環境中に放置されることで発生し、その種類は多岐にわたります。

包装フィルムの破片

食品の包装やレジ袋、お菓子の袋などに使われる薄いプラスチックフィルムが、風雨や紫外線にさらされることで劣化し、細かく破砕されたものが包装フィルムの破片です。

これらの破片は非常に軽量であるため、風に乗って広範囲に拡散したり、雨水とともに排水溝に流れ込んだりして、最終的に海へと到達することが多いとされています。

ペットボトル・容器破片

飲料用のペットボトルや、シャンプー・洗剤の容器、食品トレイなど、日常的に使用される様々なプラスチック容器が不法投棄されたり、適切に回収されなかったりすることで環境中に流出し、これらが太陽光や波の力によって劣化・破砕され、マイクロプラスチックになります。

特に、海岸に打ち上げられたプラスチックごみは、波の作用で物理的に砕かれやすい傾向があるため、きちんと処分することが大切です。

発泡スチロールの破片

発泡スチロールは、緩衝材や魚箱、建材など幅広い用途で利用されていますが、非常に軽量で脆く、簡単に砕けてしまう性質を持っています。

環境中に流出した発泡スチロールは、風で飛ばされたり、波で打ち砕かれたりすることで、あっという間に無数の小さな破片となり、二次マイクロプラスチックの主要な発生源の一つとなっています。白い粒状の破片は、砂浜などでよく見かけられます。

タイヤの摩耗粉(タイヤダスト)

自動車のタイヤは、走行中に路面との摩擦によって少しずつ摩耗し、非常に微細なゴム状の粒子を排出しています。

このタイヤの摩耗粉、通称「タイヤダスト」には、合成ゴムやカーボンブラック、様々な添加剤が含まれており、その多くがマイクロプラスチックとして分類されます。

道路に落ちたタイヤダストは、雨水とともに側溝や下水へと流れ込み、河川を経て最終的に海へと到達することが指摘されており、陸上からのマイクロプラスチック流出源として見過ごされがちな存在です。

塗料やコーティングの剥がれ

建物や船舶、道路標識、家電製品などに使用されている塗料やコーティング剤も、経年劣化や物理的な摩擦によって剥がれ落ち、マイクロプラスチックとなることがあります。

その中でも、船舶の船底塗料や道路の白線、建物の外壁塗料などは、風雨や紫外線に常にさらされており、塗膜が剥がれて微細な粒子として環境中に放出されます。

これらの粒子もまた、雨水などによって水環境へと運ばれ、マイクロプラスチック汚染の一因となっています。

マイクロプラスチックの影響

マイクロプラスチックは、その小ささゆえに様々な環境へ拡散し、私たちの想像以上に広範囲に影響を及ぼしていることが明らかになってきています。

海洋環境への影響

マイクロプラスチック問題が最も顕著に現れているのが海洋環境です。海に流れ込んだプラスチックごみは、波や紫外線によって細かく砕かれてマイクロプラスチックとなり、海洋生態系に深刻な影響を与えています。

海洋生物による誤飲・誤食は、最も懸念される影響の一つです。プランクトンから魚類、鳥類、海洋哺乳類に至るまで、多くの生物がマイクロプラスチックを餌と間違えて摂取しています。その結果、以下のような問題が発生します。

- 消化管の閉塞や損傷:プラスチックが消化管を塞ぎ、餌の消化吸収を妨げることで栄養失調や衰弱を引き起こします。

- 満腹感による摂食阻害:プラスチックで胃が満たされることで、本来摂取すべき栄養豊富な餌を食べなくなり、成長不良や餓死につながる可能性があります。

- 有害物質の生物濃縮:マイクロプラスチックは、海水中の有害な化学物質(PCB、DDT、ダイオキシン類など)を吸着しやすい性質を持っています。これを摂取した生物の体内で有害物質が蓄積され、食物連鎖を通じて上位の捕食者へと濃縮されていく「生物濃縮」が起こり、生殖能力の低下や免疫機能の異常など、様々な健康被害が報告されています。

- 行動や生殖への影響:マイクロプラスチックが生物の行動パターンや生殖活動に悪影響を及ぼす可能性も指摘されています。

これらの影響は、特定の生物種だけでなく、海洋生態系全体のバランスを崩し、最終的には漁業資源の減少や私たちの食卓にも影響を及ぼす可能性があります。

陸上環境への影響

マイクロプラスチックの影響は海洋に留まらず、陸上環境にも広がっています。土壌や河川、湖沼など、様々な場所でマイクロプラスチックが検出されており、その影響が懸念されています。

- 土壌汚染:農業活動、廃水処理、タイヤの摩耗粉など、様々な経路でマイクロプラスチックが土壌に流入することで、土壌の物理的・化学的性質の変化や土壌微生物の活動と植物の成長に悪影響を与える可能性が指摘されています。例えば、土壌の通気性や保水性が変化したり、植物の根がマイクロプラスチックに絡まったりすることで、栄養吸収が阻害されるケースも考えられます。

- 陸上生物への影響:土壌中のミミズや昆虫、さらには家畜や野生動物がマイクロプラスチックを摂取する可能性があります。そのため、海洋生物と同様に消化器系の問題や有害物質の体内蓄積が起こるリスクがあります。

- 地下水への浸透:土壌中のマイクロプラスチックが雨水などとともに地下水に浸透し、飲料水源を汚染する可能性も懸念されています。

大気中への影響

マイクロプラスチックは空気中にも存在し、風に乗って広範囲に拡散することが明らかになっています。これは、衣類の洗濯乾燥時の繊維くず、タイヤの摩耗粉、建材の剥がれ落ちなど、様々な発生源から空気中に放出されるためです。

大気中のマイクロプラスチックは、以下のような経路で影響を及ぼします。

- 呼吸による吸入:私たちは、日常的に空気中のマイクロプラスチックを吸い込んでいる可能性があり、呼吸器系への影響が懸念されていますが、具体的な健康被害についてはさらなる研究が必要とされています。

- 遠距離輸送と再堆積:空気中のマイクロプラスチックは、風に乗って長距離を移動し、雨や雪とともに陸上や海洋に再び堆積します。そのため、これまでプラスチック汚染が少なかった遠隔地の環境にもマイクロプラスチックが到達し、新たな汚染源となる可能性があります。

都市部や工場地帯では、その濃度が高い傾向にありますが、北極圏や高山といった人里離れた場所でも検出されており、その地球規模での拡散が問題視されています。

人体への影響(研究が進行中)

マイクロプラスチックが海洋や陸上、大気中に広く存在していることから、私たちの人体への影響も大きな関心事となっています。現在、世界中で研究が進められていますが、現時点では具体的な健康被害を断定する科学的根拠は十分ではありません。

しかし、様々な経路でマイクロプラスチックが人体に取り込まれていることが海外で報告されているということもあり、その潜在的なリスクが懸念されています。

そこで、マイクロプラスチックの人体への主な取り込み経路について、以下にまとめました。

| 取り込み経路 | 具体的な例 | 備考 |

|---|---|---|

| 経口摂取 | 魚介類(特に貝類) 飲料水(水道水、ボトル水) 塩 ビール 加工食品の包装材からの移行 |

食物連鎖を通じて濃縮される可能性も指摘されています。 |

| 経気道摂取 | 空気中の浮遊粒子(室内外) 衣類の繊維くずの吸入 |

呼吸によって肺に到達する可能性があります。 |

| 経皮摂取 | 化粧品に含まれるマイクロビーズ プラスチック製品との接触 |

皮膚からの吸収は限定的と考えられていますが、研究が進められています。 |

これらは、マイクロプラスチックが私たちの体内に侵入していることを示唆していますが、それがどのような健康影響をもたらすかについては、さらなる詳細な研究が必要とされています。

企業が行なっているマイクロプラスチック対策

マイクロプラスチック問題は、地球規模での環境課題であり、その解決には企業の積極的な取り組みが不可欠と言えます。そこで、企業におけるマイクロプラスチック対策をいくつかご紹介します。

製品・原材料の見直し

企業は、製品そのものがマイクロプラスチックの発生源とならないよう、原材料の選定や製品設計の段階から対策を講じています。特に、一次マイクロプラスチックの削減に注力しています。

マイクロビーズ

かつて、洗顔料や歯磨き粉などに含まれていたマイクロビーズは、下水処理施設をすり抜け海洋に流出する問題が指摘されました。これに対し、多くの化粧品メーカーや日用品メーカーが自主的にマイクロビーズの使用を中止し、天然由来のスクラブ剤や生分解性の素材への切り替えを進めています。

大手メーカー各社の主要製品では、すでにマイクロビーズを含まない製品への移行を完了させているところもあります。

プラスチックペレット

プラスチック製品の原材料となるペレット(樹脂粒)は、製造・輸送過程での漏れ出しが海洋汚染の原因となることがあります。企業は、工場内でのペレットの管理を徹底し、こぼれ落ちたペレットを回収するシステムの導入や輸送容器の改善などを行っています。また、ペレットを扱う従業員への教育も強化されています。

リサイクル業を行っている弊社「有限会社トラスト」でも、プラスチックのペレット化を行う際は、同様に改善努力に努めております。

繊維くず(マイクロファイバー)

ポリエステルやナイロンなどの合成繊維衣料は、洗濯時にマイクロファイバーを排出します。アパレル業界では、繊維が抜けにくい素材の開発や天然素材(綿、麻、ウールなど)の使用を増やす動きが見られます。

また、洗濯ネットの推奨や洗濯機メーカーとの連携によるフィルター機能の強化なども検討されています。

さらに、製品のライフサイクル全体を考慮し、以下のような取り組みも進められています。

- 生分解性プラスチック・バイオマスプラスチックへの転換:環境中で分解される素材や、植物由来の再生可能な資源から作られるプラスチックへの代替を推進しています。

- 製品の耐久性向上:プラスチック製品を長持ちさせることで買い替え頻度を減らし、廃棄物の発生を抑制しています。

- リサイクル素材の積極的な利用:PETボトルなどの使用済みプラスチックを原材料として再利用することで、新規プラスチックの使用量を削減しています。

回収・リサイクル活動の強化

使用済みのプラスチック製品が適切に回収・リサイクルされることは、新たなマイクロプラスチックの発生を抑制し、資源の循環を促進するために極めて重要です。企業は、この分野でも様々な取り組みを行っています。

- 製品回収プログラムの実施:使用済みの自社製品や関連製品を店頭やイベント会場で回収するプログラムを実施しています。その結果、消費者が製品を適切に廃棄し、リサイクルに回す機会を提供することに繋げています。

- リサイクルしやすい製品設計(モノマテリアル化など):製品を単一素材で構成する「モノマテリアル化」を進めることで、リサイクル工程での分別を容易にし、効率的なリサイクルを可能にしています。

- 革新的なリサイクル技術への投資:ケミカルリサイクル(プラスチックを化学的に分解し、原料に戻す技術)や、海洋プラスチックごみから新たな製品を生み出すアップサイクル技術など、リサイクルのプロセスにおいて適切に処理することが難しい「難リサイクルプラスチック」に対応する技術開発に積極的に投資しています。

- 消費者への啓発と協力:企業は、製品のリサイクル方法に関する情報提供やプラスチックごみの分別排出の重要性を消費者に啓発する活動を行っています。また、消費者が参加できる回収イベントやキャンペーンを通じて、企業と消費者が一体となった取り組みを推進しています。

- 海洋プラスチックごみ回収への貢献:NPOやNGOと連携し、海岸清掃活動への資金提供やボランティア参加、回収された海洋プラスチックごみを活用した製品開発など、直接的な海洋プラスチックごみ問題の解決にも貢献しています。

これらの企業努力は、マイクロプラスチック問題の解決だけでなく、持続可能な社会の実現に向けたSDGs(持続可能な開発目標)への貢献としても位置づけられています。

私たちにできるマイクロプラスチック対策

マイクロプラスチック問題は地球規模で取り組むべき課題ですが、私たち一人ひとりの日々の行動も、その解決に大きく貢献します。

ここでは、日常生活で実践できる具体的な対策についてご紹介いたします。

洗濯時にできる対策

衣類から発生するマイクロファイバーは、一次マイクロプラスチックの大きな発生源の一つです。日々の洗濯を見直すことで、海への流出を減らすことができます。

| 対策 | 具体的な行動 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 洗濯回数を減らす | 衣類を洗いすぎず、着用回数を増やすことで洗濯の頻度を減らす。 | 洗濯時に発生するマイクロファイバーの総量を削減する。 |

| 適切な洗剤の使用 | 環境負荷の低い洗剤を選び、適量を守って使用する。 | 排水中の化学物質を減らし、環境への影響を緩和させる。 |

| 衣類の素材選び | 購入時にポリエステルやナイロンなどの合成繊維だけでなく、綿や麻、ウールなどの天然素材の衣類も積極的に選ぶ。 | 洗濯時のマイクロファイバー排出量を全体的に減らすことに繋げる。 |

プラスチック製品の見直し

使い捨てプラスチック製品の消費を減らし、繰り返し使えるものや代替素材の製品を選ぶことも、マイクロプラスチック問題への重要な対策です。

| 見直すプラスチック製品 | 代替品・代替行動 | ポイント |

|---|---|---|

| 使い捨てプラスチック容器・ラップ | ガラス容器、ステンレス容器、シリコン製保存袋、蜜蝋ラップ | 繰り返し使える耐久性の高いものを選び、使い捨てを減らす。 |

| プラスチック製ストロー・カトラリー | ステンレス製ストロー、竹製カトラリー、マイカトラリー | 持ち運びできるマイセットを用意し、外出先での使い捨てを避ける。 |

| シャンプー・洗剤のボトル | 固形シャンプー、詰め替え用製品、量り売り | プラスチック容器の使用量を減らし、ゴミの発生を削減する。 |

日常生活・買い物での意識

日々の買い物や行動の中で、意識的に選択を変えることもマイクロプラスチックの削減に繋がります。その際、「3R(リデュース、リユース、リサイクル)」の原則を意識することが重要です。

「3R」について詳しく知りたい方は「3Rとは?具体的な取り組みやトラストでの取り組みを紹介します!」をご覧ください。

よくある質問

Q.マイクロプラスチックとは何ですか?

マイクロプラスチックとは、5mm以下の微小なプラスチック片のことです。「一次マイクロプラスチック」(マイクロビーズ、ペレットなど)と、「二次マイクロプラスチック」(ペットボトル、包装材、タイヤの摩耗粉など)があります。

Q.マイクロプラスチックは海以外にも影響はあるの?

マイクロプラスチックは海洋だけでなく、土壌、河川、大気中にも拡散しています。洗濯による繊維くずやタイヤの摩耗粉、塗料の剥がれなどが原因で、陸や空気中にも広く存在が確認されています。

Q.マイクロビーズが含まれる製品は今も売られていますか?

Q.マイクロプラスチックは人体にどんな影響がありますか?

現在も研究が進行中ですが、経口摂取・吸入・皮膚接触などの経路で体内に取り込まれる可能性があり、長期的な健康リスク(炎症、ホルモン異常、免疫影響など)が懸念されています。

Q.マイクロプラスチック問題に対して日本ではどんな対策が行われていますか?

日本では、2022年4月に「プラスチック資源循環促進法」が施行され、事業者の責務として排出削減やリサイクルが求められています。また、化粧品業界ではマイクロビーズの自主規制や各種企業による取り組み、自治体主導の啓発活動も進められています。

まとめ

私たちの生活に深く関わるマイクロプラスチックは、今や地球規模の環境問題として認識されています。これらは海洋汚染だけでなく、陸上環境や大気中にも広がり、生態系への影響や、最終的には私たちの健康への影響も懸念され、研究が進んでいます。

世界規模で環境問題として取り上げられていると聞くと、個人で対策を行なっても意味がないのでは…と思ってしまう方もいるかもしれません。ですが、一人一人の意識が未来の環境を変えます。

滋賀県でリサイクル業を行っている「有限会社トラスト」では、"未来のために今できることを"をスローガンに掲げ、主にプラスチックのリサイクルを行い、社会貢献や環境保全に貢献しています。

持続可能な社会の実現に向けて、私たちと共に環境保全や資源リサイクルに寄与しませんか?

少しでもご興味を抱いた方は、ぜひこちらまでご連絡ください。お待ちしております。