「3R」という言葉は耳にするけれど、具体的な取り組みについてはよく分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。環境問題が深刻化する現代において、資源を大切にする「3R」の考え方は、持続可能な社会を築く上で欠かせないものです。

この記事では、「3R」(リデュース・リユース・リサイクル)の基本から、ご家庭や企業で実践できる具体的な取り組み事例、さらには日本や世界の最新動向と先進的な企業の取り組みまでを網羅的にご紹介します。

3Rとは?

私たちの暮らしや経済活動から生じる廃棄物を減らし、資源を有効に活用していくための重要な取り組みが「3R(スリーアール)」です。

これは、「Reduce(リデュース)」「Reuse(リユース)」「Recycle(リサイクル)」という3つの英語の頭文字を取ったもので、環境負荷を低減し、持続可能な社会を築くためのキーワードとして広く認識されています。

つまり「3R」は、単にゴミを減らすだけでなく、資源を大切にし、地球環境を守るための具体的な行動指針を示しています。

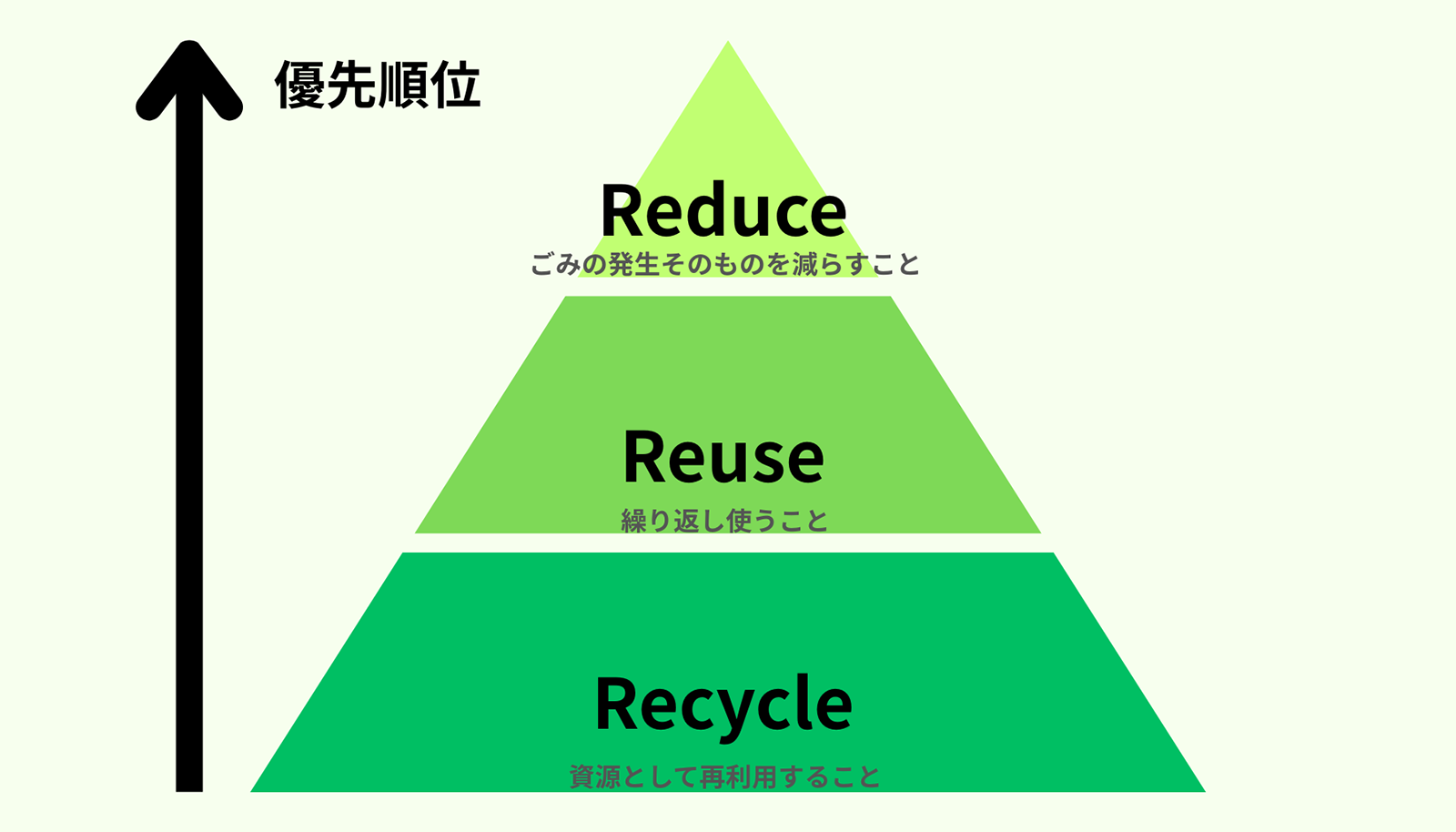

これらの3つのRには優先順位があります。

まず、最も最優先なのが「リデュース」で、次に「リユース」、そして最後に「リサイクル」という順で取り組むことが推奨されています。

これは、ごみの発生そのものを抑制することが最も環境への負荷が少ないためです。

環境省では、3Rを推進し、循環型社会の形成を目指しています。詳細については、環境省のWebサイトでもご確認いただけます。(参考:環境省 循環型社会・3R関連)

それぞれの「R」が、どのような意味を持つのか具体的に見ていきましょう。

| 名称 | 読み方 | 意味 | 優先順位 |

|---|---|---|---|

| Reduce | リデュース | ごみの発生そのものを抑制すること | 最優先 |

| Reuse | リユース | 一度使ったものを繰り返し使うこと | 2番目 |

| Recycle | リサイクル | ごみを資源として再利用すること | 3番目 |

リデュース(Reduce)

リデュースとは、製品の製造、流通、消費の各段階において、そもそもごみとなるものの発生を抑制することを意味します。これは3Rの中で最も優先されるべき取り組みで、環境への負荷を根本から減らすための重要なステップです。

企業においては、過剰な包装を削減したり製品の長寿命化設計を行う、修理しやすい製品を提供したりすることで、リデュースに貢献することができます。

リユース(Reuse)

リユースとは、一度使用したものを、ごみとして廃棄せずに繰り返し使うことを意味します。リユースすることで、新たな製品の製造に必要な資源やエネルギーの消費を抑える効果があります。

企業では、リターナブル容器(回収・再利用される容器)の導入や、中古品市場の活性化を支援するサービスを提供することでリユースを推進しています。

リサイクル(Recycle)

リサイクルとは、廃棄物を分解・加工し、新たな製品の原料やエネルギーとして再利用することです。一般的に、リデュースやリユースが難しい場合に、最後の手段としてリサイクルが行われます。

リサイクルには、主に以下の3つの方法があります。

- マテリアルリサイクル:廃棄物を物理的に処理し、再び原材料として利用する方法。(例:ペットボトルから繊維を作る、古紙からトイレットペーパーを製造するなど)

- ケミカルリサイクル:廃棄物を化学的に分解し、原料レベルに戻して再利用する方法。(例:廃プラスチックをガス化して化学製品の原料にする、油化して燃料に変えるなど)

- サーマルリサイクル:廃棄物を焼却する際に発生する熱エネルギーを回収し、発電や温水供給に活用する方法。物質としての再利用ではないものの、日本では有効利用の一形態としてリサイクルに含められています(国際的には扱いが異なる場合もあります)。

リサイクルを効率的に進めるためには、適切に分別を行うことが欠かせません。適切に分別できないものは、残念ながら燃料として燃焼されたり埋め立てられたりすることもあります。

3Rが必要な背景

現代社会において、3R(リデュース・リユース・リサイクル)の推進は、もはや避けて通れない重要な課題となっています。なぜ、この取り組みが、これほどまでに求められているのでしょうか。

その背景には、地球規模の深刻な環境問題と私たちの生活に密接に関わる資源の課題が存在しているからです。

1.廃棄物問題の深刻化

ごみの増加と最終処分場のひっ迫

高度経済成長期以降、私たちの社会は「大量生産・大量消費・大量廃棄」という経済モデルを築き上げてきました。その結果、生活は豊かになった一方で、排出されるごみの量は飛躍的に増加し、その処理が大きな問題となっています。

中でも、ごみを最終的に埋め立てる「最終処分場」は、その残余年数が年々減少し、新たな確保も困難な状況にあります。このままでは、ごみの行き場がなくなり、私たちの生活環境に深刻な影響を及ぼすことが懸念されています。

ごみの排出量が増え続けることで、焼却施設の建設や維持管理にも多大なコストがかかる上に、焼却によって発生する温室効果ガスが地球温暖化をさらに加速させる要因ともなります。

そのため、ごみの量を減らし、資源として有効活用することが緊急の課題となっているのです。

プラスチックごみ問題と海洋汚染

近年、世界中で大きな問題となっているのがプラスチックごみです。私たちの身の回りには、食品容器から日用品、工業製品に至るまで、あらゆる場所にプラスチックが使われています。

しかし、適切に処理されなかったプラスチックごみは、河川を通じて海に流れ出し、海洋生物への影響や生態系の破壊を引き起こす海洋汚染の主要な原因となっています。

プラスチックは非常に便利な素材である一方で、その品種(成分)が多岐にわたり、見た目だけでは判断が難しいという特性があります。

そのため、再原料化するためには厳密な分別が不可欠ですが、その分別自体が非常に難しいという課題を抱えています。

適切に分別されず、品種が混ざってしまったプラスチックは、残念ながら再原料化が困難となり、燃料として燃焼する、あるいは埋め立てられることになります。

これは、限りある資源の有効活用を阻害し、環境負荷を増大させる要因となります。この現状が、プラスチックを含むあらゆる廃棄物に対する3Rの取り組みの重要性を強く示しています。

プラスチックが与える海洋環境への影響については「マイクロプラスチック問題とは?海や海以外の影響への対策」をご覧ください。

2.地球温暖化と気候変動への影響

ごみの処理方法は、地球温暖化と密接に関わっています。ごみを焼却する際には、二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガスが排出され、これが地球温暖化を加速させる一因となります。

また、埋め立てられたごみからはメタンガスなどの温室効果ガスが発生することもあり、これもまた気候変動に影響を与えます。

地球温暖化は、異常気象の頻発や海面上昇、生態系の変化など、私たちの生活や地球環境に深刻な影響を及ぼしています。

3Rの推進は、ごみの発生を抑制し、焼却や埋め立ての量を減らすことで、温室効果ガスの排出量を削減することに繋がるため、地球温暖化対策に貢献する上で極めて重要な役割を担っているのです。

3.限りある資源の有効活用

地球上の資源は有限であり、私たちはその恩恵を受けて生活しています。

しかし、現在の経済活動を続けていけば、いずれは資源が枯渇する時代が訪れると予測されています。新たな資源を採掘し、加工して製品を生産する過程では、膨大なエネルギーが消費されると同時に環境への負荷も発生します。

使い捨ての文化を見直すこと、製品を長く大切に使うこと、不要になったものは資源として再利用することで、限りある資源の消費量を抑制することを目指します。

4.持続可能な社会の実現に向けて

上記で述べたような廃棄物問題、地球温暖化、資源枯渇といった課題は、それぞれが独立した問題ではなく、相互に深く関連し合っています。これらの複雑な課題を解決し、将来世代も豊かに暮らせる社会を築くためには、これまでの「一方通行」の経済システムから脱却し、「循環型社会」への移行が不可欠です。

「循環型社会」とは、資源の消費を抑制し、廃棄物の発生を最小限に抑えて資源を循環利用することで、環境負荷の低減と経済の発展を両立させる社会のことです。

3Rは、この「循環型社会」を構築するための基盤となる考え方であり、私たちの日常生活や企業の活動において、積極的に取り組むべき行動指針なのです。

3Rの取り組み

3Rの概念を理解したところで、実際にそれぞれどのような取り組みが行われているのか、企業と個人の両方の視点から詳しく見ていきましょう。

リデュース(Reduce)の具体的な取り組み

リデュースは、3Rの中でも最も重要視される取り組みです。「ごみを発生させない」という最も重要な考え方に基づき、根本的な廃棄物の削減を目指します。企業と個人の双方で、以下のような様々な工夫が凝らされています。

企業におけるリデュースの取り組み

| 取り組み内容 | 具体例 |

|---|---|

| 製品の長寿命化・軽量化 | 耐久性の高い製品設計、部品交換による修理対応、容器の薄肉化や軽量素材へ変更する |

| 包装の簡素化・適正化 | 過剰包装の廃止、簡易包装の採用、詰め替え用製品の開発 |

| 生産工程での廃棄物削減 | 製造プロセスの見直しによる不良品や端材の削減、副産物の有効活用する |

| サービスの提供 | 製品を販売するのではなく、レンタルやシェアリングサービスを提供してモノの消費量を抑制する |

| デジタル化の推進 | ペーパーレス化、電子帳票の導入による紙資源を削減する |

個人におけるリデュースの取り組み

| 取り組み内容 | 具体例 |

|---|---|

| 不要なものを買わない | マイバッグやマイボトル、マイ箸の持参、使い捨て製品の利用を控える |

| 詰め替え製品の利用 | シャンプーや洗剤、調味料などの詰め替え用製品を積極的に選ぶ |

| 修理して長く使う | 故障した家電や衣類を修理して使い続ける、購入前に修理可能性を考慮する |

| フードロスの削減 | 食べきれる量だけ購入・調理する、食材を無駄なく使い切る、外食時の食べ残しを減らす |

| 過剰包装の辞退 | レジ袋や無料の贈答用包装などを辞退する |

リユース(Reuse)の具体的な取り組み

リユースは、「一度使われたものを繰り返し使う」ことで、新たな製品の製造に伴う資源の消費や環境負荷を抑制する取り組みです。そのままの形で、あるいは簡単な手直しをして再利用します。

企業におけるリユースの取り組み

| 取り組み内容 | 具体例 |

|---|---|

| リターナブル容器の導入 | ビール瓶、牛乳瓶、一升瓶など、回収・洗浄して再利用できる容器を採用する |

| 中古品販売・買取事業 | 家電、家具、衣料品、書籍などの中古品を仕入れ、手入れをして販売する |

| 製品の再利用を前提とした設計 | 部品交換が容易な設計やモジュール化された製品で一部のみ交換を可能にする |

| レンタル・リース事業の推進 | オフィス機器、建設機械、イベント用品などを貸し出して、複数回利用を促す |

個人におけるリユースの取り組み

| 取り組み内容 | 具体例 |

|---|---|

| フリマアプリ・リサイクルショップの活用 | 不要になったものを売却する、必要なものを中古で購入する |

| 不要品の譲渡・寄付 | 知人や地域住民に譲る、NPO法人や慈善団体に寄付する |

| 繰り返し使えるものの選択 | エコバッグ、充電式電池、布製おむつなどを利用する |

| リターナブル容器の返却 | 回収拠点や販売店にリターナブル容器を返却する |

| 再利用を目的とした工作・DIY | 空き箱やペットボトルを収納や飾り付けに再利用する |

リサイクル(Recycle)の具体的な取り組み

リサイクルは、「ごみを資源として再利用する」取り組みです。廃棄物を原料に戻し、新たな製品の材料として活用することで天然資源の消費を抑え、環境負荷を低減します。

個人による適切な分別排出がリサイクルを成功させるための基盤となるため、自治体のルールに従い、日々の生活の中で意識的に取り組むことが大切です。

企業におけるリサイクルの取り組み

| 取り組み内容 | 具体例 |

|---|---|

| 製品をリサイクルしやすい設計 | 単一素材化、分解しやすい構造、リサイクルマークの表示など、製品が廃棄された際に効率よくリサイクルできるよう設計段階から配慮する |

| 使用済み製品の回収システムを構築 | 消費者からの使用済み製品や容器を回収するための拠点設置、宅配回収、店頭回収など、多様な回収ルートを構築する |

| リサイクル原料の積極的利用 | 再生プラスチック、再生紙、再生金属など、リサイクルによって得られた原料を新たな製品の製造に積極的に利用し、資源循環を促進する |

| 自社工場での端材リサイクル | 製造工程で発生する端材や不良品を自社内で再加工して原料として活用する、専門のリサイクル業者に引き渡す |

| 高度な再資源化技術の導入 | 企業や家庭から排出される不要な廃棄物を、適切な処理によって新しいリサイクル製品へと再生させる |

個人におけるリサイクルの取り組み

| 取り組み内容 | 具体例 |

|---|---|

| 分別排出の徹底 | お住まいの自治体が定める分別ルール(可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみなど)に従い、正しく分別して排出する。特に、プラスチック、紙、金属、ガラスなどは「資源ごみ」として正しく分別を行う |

| 回収ボックスの利用 | スーパーマーケットや公共施設に設置されているペットボトル、牛乳パック、食品トレー、アルミ缶などの回収ボックスを積極的に利用する |

| 家電リサイクル法対象品の適切な処理 | エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は、家電リサイクル法に基づき、販売店や指定引取場所に引き渡すなど、適切な方法でリサイクルする |

| 小型家電リサイクル法の利用 | 携帯電話、デジタルカメラ、ドライヤーなどの小型家電は、自治体の回収ボックスやイベント回収などを利用してリサイクルに協力する |

| リサイクルマークの確認 | 製品や容器に表示されているリサイクルマーク(PETボトル識別表示、プラスチック製容器包装識別表示など)を確認し、正しい分別に役立てる |

日本の3R

日本は限られた資源の中で経済活動を行い、豊かな暮らしを維持していくために3Rの推進を国家戦略として位置づけています。

高度経済成長期に大量生産・大量消費・大量廃棄の時代を経験した日本は、その反省から、持続可能な社会の実現に向けて積極的に3Rに取り組んできました。

日本の3R推進の現状と課題

日本はプラスチック資源循環促進法(2021年に成立・翌年4月に施行)などの法整備により、世界でもトップクラスのリサイクル率を誇る分野もありますが、依然として多くの課題に直面しています。

特に、プラスチックごみ問題や食品ロスは、国際的にも大きな注目を集めており、さらなる取り組みが求められています。

例えば、プラスチック資源循環促進法は、プラスチックのライフサイクル全体での資源循環を促進するために制定されました。そのため、製品設計段階でのリサイクルしやすい素材選択や使用済みプラスチックの一括回収と効率的な再資源化の推進が図られています。

また、食品ロス削減推進法(2019年)の制定により、国民運動として食品ロス削減への意識が高まっています。

一方で、複雑な素材の組み合わせによる製品の分別が困難であったり、リサイクルにかかるコストといった課題も存在したりします。

これらの課題を克服し、真の意味での循環型社会を形成するためには、技術革新と社会全体の意識変革が不可欠なのです。

海外の3R

世界各国では、資源の有効活用と環境負荷低減を目指し、独自の3R推進策が展開されています。これらの取り組みは、それぞれの国の文化、経済状況、法制度に合わせた形で進化しており、日本が今後の3R推進を考える上で多くの示唆を与えてくれます。

主要国の具体的な3Rの取り組み事例

ドイツ:徹底した分別とデポジット制度

ドイツは、世界でも有数のリサイクル先進国として知られています。その背景には、国民の高い環境意識と法制度に裏打ちされた徹底した分別システムがあります。

スウェーデン:ごみゼロ社会を目指す挑戦

スウェーデンは「ごみは資源である」という思想のもと、廃棄物の徹底的な有効活用に取り組んでいます。中でも、ごみ焼却によるエネルギー回収(ごみ発電)が非常に進んでいることで知られています。

トラストの取り組み

企業やご家庭から排出される不要な廃棄物が適切に処理されることで、新たなリサイクル製品として生まれ変わる可能性を秘めています。

滋賀県にある有限会社トラストは、こうした廃棄物を貴重な"資源へと転換させるリサイクル事業"を展開しております。

安心・安全な一貫処理システム

トラストでは、廃棄物の収集から運搬、再原料化に至るまで、安心・安全を最優先とした一貫した処理システムを構築しております。そのため、廃棄物に含まれる様々な資源を最大限に有効活用できる形で再原料化し、資源循環型社会の実現に貢献しています。

ウェルメントによる手作業分別の重要性

弊社が委託する事業所「特定非営利活動法人ウェルメント」では、手作業での丁寧な解体と資源別の分別が行われています。

この手作業による分別は、今まで機械による分別では困難であったり、不可能であったりした複合素材や複雑な構造を持つ廃棄物から、これまで見過ごされがちだった資源を最大限に回収することを可能にしています。

環境と未来への貢献

トラストのこうした取り組みは、単に廃棄物を処理するだけでなく、限りある資源の有効活用を促進し、持続可能な社会の構築に大きく貢献しています。

私たちは地球の資源を大切にし、未来へと繋ぐために、これからも3Rの推進に尽力してまいります。

よくある質問

Q.3Rとはなんですか?

3Rとは、「リデュース(Reduce)」「リユース(Reuse)」「リサイクル(Recycle)」の頭文字を取った環境保全のための取り組みです。

- リデュース:ごみの発生そのものを抑制すること

- リユース:一度使ったものを繰り返し使うこと

- リサイクル:ごみを資源として再利用すること

Q.なぜ今、3Rが重要とされているのですか?

ごみの増加により最終処分場が逼迫し、プラスチックによる海洋汚染や地球温暖化が深刻化しているからです。限りある資源の有効活用と気候変動対策の観点からも、3Rは社会的に急務となっています。

Q.リユースはリサイクルとどう違うのですか?

リユースは「そのまま繰り返し使う」こと、リサイクルは「加工して再利用する」ことです。たとえば、ペットボトルを再び同じ容器として使うのはリユース、溶かして新しい繊維を作るのはリサイクルです。

Q.リデュースの取り組みにはどんな事例がありますか?

企業では、製品の長寿命化や過剰包装の廃止、ペーパーレス化などが代表的です。個人では、マイバッグやマイボトルの持参、詰め替え製品の利用、食材の無駄をなくす行動などが該当します。

Q.日本や海外ではどんな3Rの取り組みが進んでいますか?

日本では「プラスチック資源循環促進法」や「食品ロス削減推進法」などの法整備が進められています。そして、海外では、ドイツの徹底した分別制度やスウェーデンのごみ発電(サーマルリサイクル)などが有名です。

まとめ

この記事では、地球環境と持続可能な社会の実現に欠かせない「3R」の意味から、必要とされている背景や企業や個人における具体的な取り組み事例まで、幅広くご紹介しました。

企業においては、製品設計の段階から環境負荷を低減する工夫を凝らしたり、使用済み製品の回収・再利用システムを構築したりするなど、積極的な取り組みが求められています。

私たち消費者もまた、日々の買い物で簡易包装を選んだり、マイバッグやマイボトルを活用したり、不要になったものを適切に分別したりすることで3Rに貢献できます。

3Rは、特別なことではなく、私たちの日常生活やビジネスの中で取り組むことができます。この記事を通じて、3Rへの理解を深め、今日からできる具体的な行動を始めるきっかけとなれば幸いです。

3R活動は、子どもたちや地球の未来を守る大切な一歩となります。持続可能な社会の実現に向けて、私たち一人ひとりができることを実践していきましょう。

前述でもご紹介した通り、滋賀県にあるリサイクル会社「有限会社トラスト」では、再資源化へ向けてリサイクル業を行なっております。弊社の活動を通じて、環境保全や環境改善に貢献したい方や興味がある方は、私達と一緒に働いてみませんか。まずは、お気軽にご連絡ください。お待ちしております。