産業廃棄物のリサイクルは、環境保全だけでなく企業経営にも大きなメリットをもたらします。

この記事では、産業廃棄物のリサイクルがなぜ重要なのかについて解説すると共に、具体的なリサイクル事例やメリットについてもご紹介します。

※産業廃棄物と一般廃棄物の違いについての詳細は「産業廃棄物と一般廃棄物の違いとは?種類と定義を簡単に解説」をご覧ください。

産業廃棄物のリサイクルが重要な理由

産業廃棄物のリサイクルは、もはや企業にとって単なるオプションではなく、持続可能な社会を実現するための必須事項となっています。ここでは、その理由について、1つずつ解説していきます。

限りある資源の有効活用

地球上の資源には限りがあります。産業廃棄物をリサイクルすることで、天然資源の消費を抑え、資源の枯渇問題の対策となるだけでなく、新たな資源の採掘に伴う環境破壊も防ぐことができます。

例えば、鉄スクラップをリサイクルすれば、鉄鉱石の採掘量を減らすことができ、森林伐採や土壌汚染といった問題を軽減することに繋がります。

自然環境への負荷軽減

産業廃棄物を適切に処理することなく放置すると、土壌や水質汚染、大気汚染など、深刻な環境問題を引き起こす可能性があります。リサイクルは、これらの環境リスクを低減し、生態系保全にも貢献します。

例えば、環境省の発表によると、地球規模で海洋プラスチックごみによる海洋汚染が深刻化しており、生態系への影響が懸念されています。廃プラスチックをリサイクルすることで、このような海洋プラスチック問題の解決にも寄与することができます。

参考:環境省「海洋プラスチック問題について」

埋立地の限界

産業廃棄物の最終処分地である埋立地は、土地の有限性という課題を抱えています。新たな埋立地の確保は難しく、既存の埋立地も容量の限界に近づいています。

環境省の資料によると、最終処分場の残余容量は減少傾向にあり、最終処分場の確保が課題となっています。

リサイクルによって廃棄物量を削減すれば、埋立地の延命化に繋がり、将来世代への負担を軽減することにも繋がります。

参考:環境省「第3章 循環型社会の形成」

サーキュラーエコノミー(循環型経済)の実現

サーキュラーエコノミーとは、資源を循環させて使い続ける経済の仕組みのことです。産業廃棄物をリサイクルし、資源として再利用することで、廃棄物の発生を抑制したり資源の有効活用を行ったり新たなビジネスの創出するなどの経済的なメリットも生まれます。

経済産業省はサーキュラーエコノミーへの移行を推進しており、様々な施策を展開しています。

参考:経済産業省「資源循環経済政策の現状と課題について」

産業廃棄物をリサイクルするメリット

産業廃棄物をリサイクルすることは、企業にとって多くのメリットをもたらします。多角的な視点からその効果を見ていきましょう。

産業廃棄物処理費用の削減

廃棄物のリサイクルは、最終処分量を減らすことに繋がります。処分量を減らすことで、産業廃棄物処理費用を削減することができます。特に、排出量が多い企業にとっては大きなコストメリットとなります。

企業のイメージ向上につながる

環境問題への意識が高まる現代社会において、企業の環境への取り組みは、企業イメージに大きく影響します。

産業廃棄物をリサイクルすることで、環境に配慮した企業として社会的信頼や評価を高め、企業イメージの向上につなげることができます。

これは、消費者や取引先からの信頼を獲得できるだけでなく、「社会に貢献している」という実感が社員のモチベーションや定着率の向上につながったり、ビジネスチャンスの拡大や「選ばれる企業」になるための大きな一歩につながったりするともいえます。

例えば、食品メーカーが製造工程で発生する卵の殻を飼料や土壌改良材として再利用することで、廃棄物の削減と資源の有効活用を実現しています。

また、着なくなった衣類の回収を店舗で実施し、衣類リサイクルと新商品化を行うことで再生環境への配慮を前面に出したプロモーションを行い、エシカル消費層からの支持を獲得しているメーカーもあります。

こうした取り組みは、環境負荷の低減に貢献するとともに、持続可能な経営姿勢として消費者や取引先からの信頼向上にもつながるでしょう。

有害物質の流出防止

一部の産業廃棄物には、有害物質が含まれている場合があります。これらの物質が適切に処理されずに埋め立てられると、土壌や地下水を汚染するリスクがあります。リサイクルによって、これらの有害物質を適切に管理し、環境への悪影響を最小限に抑えることができます。

例えば、廃棄物処理法では特定有害産業廃棄物を指定し、より厳格な管理基準を設けています。

※「特定有害産業廃棄物の種類」について詳しく知りたい方は「産業廃棄物と一般廃棄物の違いとは?種類と定義を簡単に解説」をご覧ください。

CO2排出量の削減

産業廃棄物の処理過程の中でも、特に焼却処理では、二酸化炭素(CO2)が発生します。リサイクルは焼却処分を減らすことでCO2排出量の削減に貢献し、地球温暖化防止に繋がります。

また、新たな資源を採取・製造するよりも、リサイクルによって資源を再利用する方が一般的にエネルギー消費量が少なく、CO2排出量も抑えられます。

経済産業省は、温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度を通じて、事業者から報告のあった温室効果ガス排出算定をウェブサイトで公表し、企業のCO2排出量削減への取り組みを促進しています。

参考:経済産業省 温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度に基づく令和4年(2022)年度温室効果ガス排出量を集計しました

産業廃棄物のリサイクル事例

産業廃棄物のリサイクルは、種類によって様々な方法で行われています。ここでいくつか具体的な事例を見ていきましょう。

事例1:【製造業・物流業など】廃プラスチック→再生プラスチック製品

廃プラスチックの回収・選別・再生

製造現場や物流業務などから排出される廃プラスチックは、回収後に異物除去や選別・洗浄・乾燥・粉砕といった工程を経て、再生プラスチック原料(ペレット)として再利用されます。

再生されたプラスチックは、産業用パレットやプランター、ベンチ、車両部品など、さまざまな製品の原料として活用されます。プラスチックのリサイクルは、石油資源の使用を抑え、廃棄物量の削減と製品製造コストの低減に貢献します。

再生プラスチック製品の用途

廃棄再生プラスチック原料は、粒子の大きさや品質を管理しながら、さまざまな形で製品化されます。上記の他にも、ごみ箱・フェンス・合成木材のデッキ材などとしても利用されています。

さらに、再生プラスチックを活用して舗装材や建材を製造するプラスチックアスファルト(再生プラスチック舗装)の技術も開発されており、道路インフラ分野での活用も期待されています。

事例2:【食品工場】食品残渣→飼料・肥料化

食品残渣の飼料化

食品工場から排出される食品残渣は、家畜の飼料にリサイクルすることができます。

例えば、パンくずや野菜くずなどを乾燥・発酵させて飼料化することで、廃棄物削減と資源の有効活用を両立することができます。飼料化された食品残渣は、養豚場などで豚の飼料として利用されています。

また、飼料の安全性を確保するために、製造工程において加熱処理や品質検査などが厳格に行われています。

食品残渣の肥料化

食品残渣は、堆肥化することで肥料としても利用できます。生ごみなどの有機物を微生物によって分解することで、土壌改良に役立つ堆肥が作られます。この堆肥は農地などで使用され、農作物の生育を促進します。

また、食品残渣をメタン発酵させてバイオガスを生成し、エネルギーとして利用する方法もあります。生成された消化液は液体肥料として活用できます。

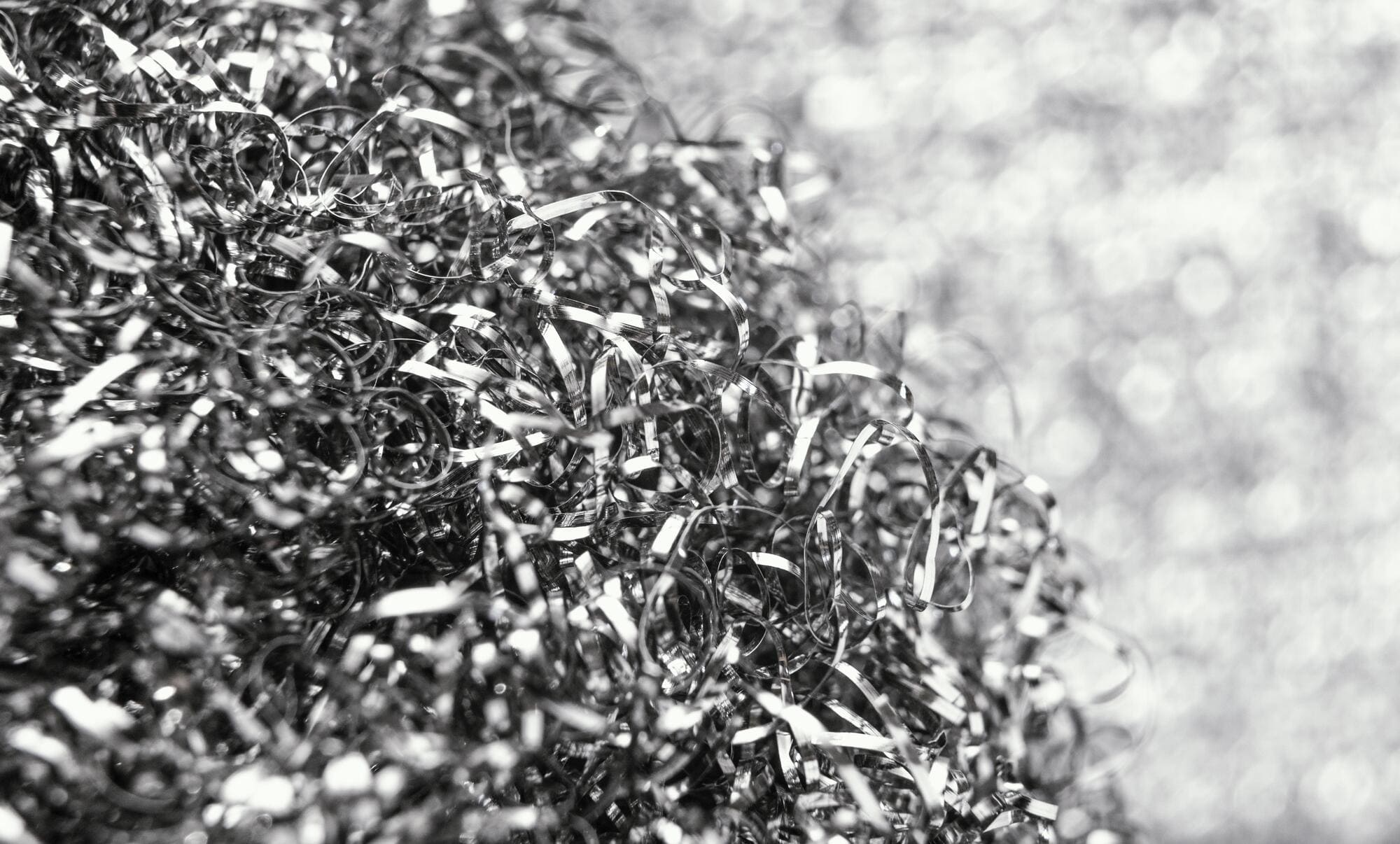

事例3:【製造業】金属くず→金属原料として再利用

鉄スクラップのリサイクル

製造業から排出される金属くずは、貴重な資源として再利用されています。特に鉄スクラップは、製鉄所などで鉄鋼製品の原料として利用されています。

鉄スクラップをリサイクルすることで天然資源の消費を抑え、CO2排出量を削減できます。鉄スクラップは不純物を取り除く選別作業や、溶解しやすい大きさに加工する破砕作業を経て電気炉などで溶解され、新たな鉄鋼製品に生まれ変わります。

非鉄金属のリサイクル

アルミニウム、銅、亜鉛などの鉄以外の金属もリサイクルされています。

アルミニウム缶は、回収・溶解されて再びアルミニウム缶や自動車部品などに再生されます。銅は電線や電子部品などに、亜鉛はメッキなどに利用されます。

非鉄金属のリサイクルは、資源の有効活用だけでなく、環境負荷の低減にも大きく貢献しています。

これらはほんの一例ですが、様々な産業で産業廃棄物のリサイクルの取り組みが進められています。それぞれの産業特性に合わせたリサイクル技術の開発や、リサイクル製品の需要拡大が、循環型社会の実現に向けて重要になっています。

まとめ

この記事では、産業廃棄物のリサイクルの重要性について、その理由やメリット、具体的な事例を交えて解説しました。

産業廃棄物のリサイクルは、持続可能な社会を構築するために欠かせないものであり、地球環境の保全にも大きく貢献します。

限りある資源を守り、未来の世代へ豊かな環境を引き継いでいくためには、企業が積極的にリサイクルに取り組むことはもちろん、私たち一人ひとりが産業廃棄物問題の重要性を認識し、リサイクルへの意識を高めていくことが求められます。

滋賀県にあるトラストでは、産業廃棄物の収集運搬から中間処理までを一貫して対応し、循環型社会の実現を本気で目指しています。

環境問題への意識を持ち、「環境のために何か行動したい」と考えている方は、ぜひ、「トラスト」で私たちと一緒に働いてみませんか?

環境に貢献できる仕事は、やりがいのある仕事につながります。少しでも興味がある方は、こちら へご連絡ください。あなたの力を心よりお待ちしております。